Desenhar para rir: a sociedade burguesa ao espelho

Texto de Raquel Henriques da Silva

Não existe mais nada: a autoridade da experiência e da idade, nascimento ou génio, talento ou virtude, tudo é negado (…). Quando o vapor for aperfeiçoado, quando, unido ao telégrafo e aos caminhos-de-ferro, ele fizer desaparecer as distâncias, não serão apenas as mercadorias que viajarão, mas também as ideias rendidas ao uso das suas asas (…). A invasão das ideias sucedeu à invasão dos bárbaros; a civilização actual fraccionada perde-se em si mesma; o recipiente que a contém não verteu o licor num outro recipiente; foi o próprio recipiente que se partiu.

Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1841

Prólogo: a Europa na segunda metade do século XIX

Na reflexão esquemática que o juízo histórico sempre impõe, o século XIX sintetiza, no Ocidente, a afirmação e espectacular triunfo da industrialização, ou seja do modelo económico assente na produção, em larga escala e progressivamente maquinofacturada, de bens de consumo diversificados.

Esta revolução económica realiza-se, então, num determinado enquadramento social e político que, sem qualquer dúvida, a possibilita e é por ela possibilitada: a «sociedade burguesa» que, antes de se tornar designação corrente e cada vez mais esvaziada de conteúdos específicos, significa a existência de governos liberais, com separação das várias áreas da soberania e sujeitos ao voto democrático, e uma organização social, fortemente hierarquizada, em que o poder e o dinheiro coincidem no chamado grupo dominante. Por canais diversos, que as leis já não consignam totalmente, mantém-se aberto o reconhecimento da nobreza de nascimento, ou adquirida, comportando alguns privilégios.

Por isso, a burguesia oitocentista europeia é uma mescla social complexa que, no seu topo, ambiciona ao estatuto aristocrático, possibilitado pelo dinheiro e/ou pelo nascimento.

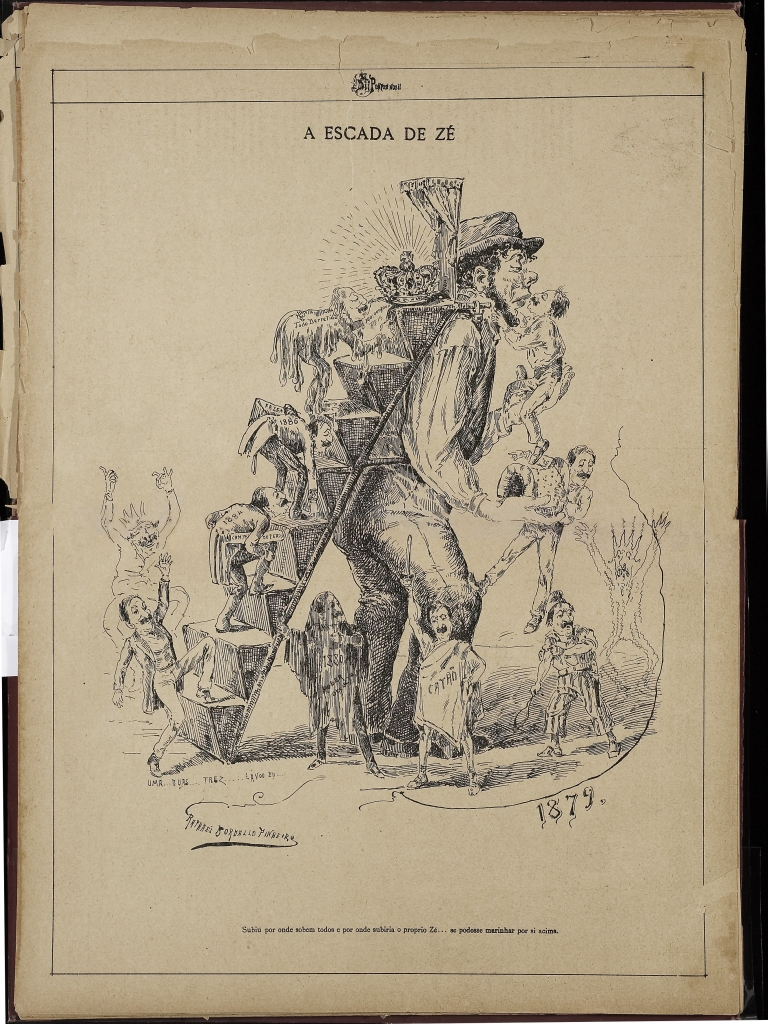

Litografia

Ass.: “Raphael Bordallo Pinheiro”

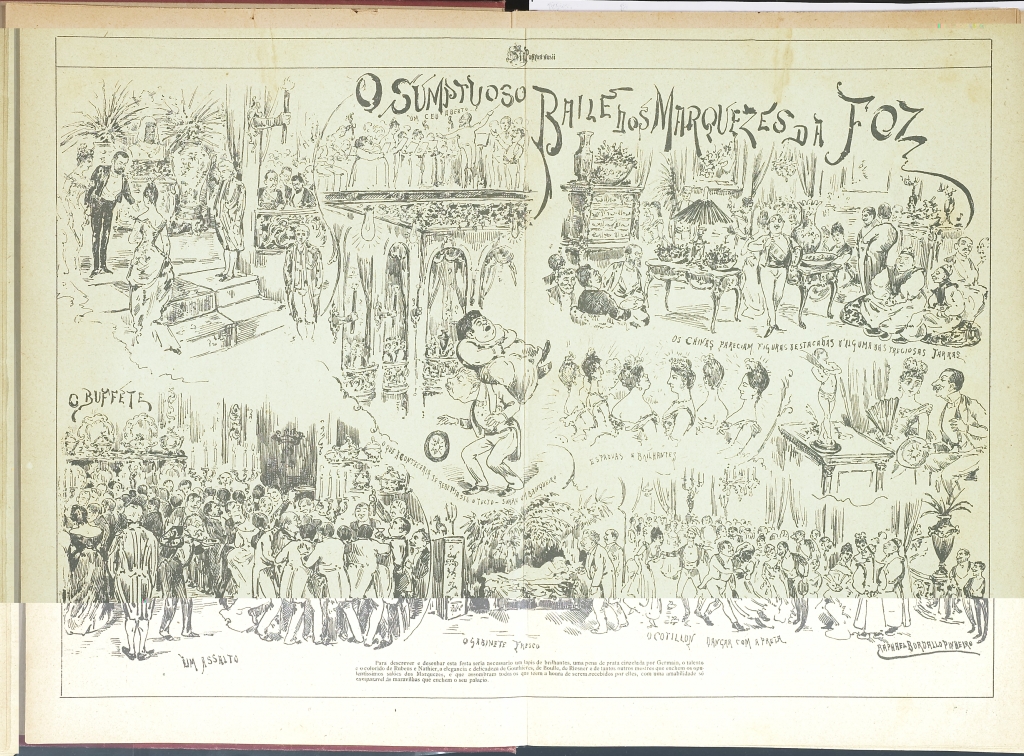

Pontos nos ii, 05.01.1889, pp. 4-5

MRBP.RES. 3.5

Vale a pena recordar – porque isso é decisivo para se entender quanto esses tempos, tão semelhantes ao nosso, foram, no entanto, também muito diferentes – que a segunda metade do século XIX vê crescer exponencialmente o número e a diversidade de títulos nobiliárquicos, que eram pagos pelos interessados ao Estado e, algumas vezes, concedidos só por uma vida o que significa que não podiam ser herdados.

Assim, ser «barão» ou «visconde», «conde» ou «marquês» foi, na Europa oitocentista, uma espécie de emblema que podia já não ter genealogia. Para se afirmar, necessitava do palco de representação social: implicando quase sempre a existência de riqueza, qualquer que fosse a sua origem (foram numericamente insignificantes as concessões apenas por qualquer espécie de mérito) o título nobiliárquico impunha o desempenho político, a nível local ou nacional, e alguma “caridade cristã”, como então se praticava, dirigida aos pobres ou, com outra ambição, à cultura. Estas actividades de afirmação aristocrática geravam e alimentavam uma espécie de “cortes”, de apoiantes e dependentes, e exibiam-se nos consumos lúdicos e culturais de excepção: a aquisição de casas, mais ou menos principescas, as viagens, a frequência de espectáculos, a compra de obras de arte e antiguidades.

Recorde-se também, de modo apenas apontativo, que os governos dos Estados burgueses, fossem eles as predominantes monarquias ou as raríssimas repúblicas, eram assegurados pelo escol social, acabado de referir, através de um voto que temos que considerar muito pouco democrático, uma vez que deixava de fora as mulheres e as classes não contribuintes através de expressivos impostos. Ou seja, as democracias europeias de então eram, mais rigorosamente, plutocracias masculinas bastante exclusivas.

Quanto às numerosas cortes monárquicas, que ditavam as modas, os comportamentos e as representações, elas eram uma rede familiar alargada, através de políticas selectivas e extensivas de casamento. Em Portugal, por exemplo, D. Maria II, a nossa primeira monarca liberal, casou com o alemão Fernando de Saxe Coburgo Gotha, primo de outro que casou com a poderosa Vitória de Inglaterra. Os seus dois filhos que foram reis, D. Pedro V e D. Luís, casaram com princesas italianas, D. Estefânea e D. Maria Pia, esta filha do rei Vítor Manuel; o seu neto, D. Carlos, casou com D. Amélia de Orléans, filha dos Condes de Paris que, para os monárquicos, continuavam a ser, o garante da possibilidade de regresso da monarquia a França.

Os reis do liberalismo oitocentista reinavam e não governavam, segundo o modelo parlamentar inglês, ali triunfante desde o século XVII. Mas tinham uma enorme importância: não só por escolherem os ministros que constituíam os governos, mas, sobretudo, por transmitirem, ao conjunto da sociedade, valores de continuidade em relação aos “antigos regimes” que as revoluções do início do século teoricamente haviam encerrado. Por este facto, os monarcas eram símbolos de conservadorismo e passadismo o que os tornou alvo preferencial dos vários sectores das oposições.

No entanto, várias personalidades das principais casas reinantes europeias foram actores estimulantes do progresso económico, social e cultural, quer por empenho directo, quer pelo modo simbólico com que representavam os interesses modernos. No caso português, assim aconteceu. Basta recordar a generosidade mecenática de D. Fernando de Saxe Coburgo Gotha, o construtor do Palácio da Pena e protector dos principais monumentos pátrios, como então se dizia. Ou a cultura de D. Pedro V que incentivou a realização das exposições internacionais e mandou construir o Hospital da Estefânia, vocacionado para o tratamento de doenças infantis. Ou o gosto pela arte e a ciência de D. Luís e do malogrado D. Carlos que foi pintor e investigador oceanográfico.

Fotografia. Prova p/b

Início do séc. XX

Arquivo Fot. Municipal de Lisboa. Cota: ACU001461

A burguesia reinante nesta Europa cada vez mais rica foi, ao longo do século XIX, duramente confrontada pela pobreza escandalosa de parcelas numerosas da população. Nos campos (onde ainda vivia a maioria), as revoluções agrícolas em marcha – com o objectivo de massificar a produção para abastecimento das cidades e da exportação – condenaram zonas históricas da pequena propriedade, gerando uma emigração inédita que alimentou as demografias urbanas e, sobretudo, o crescimento dos países do continente americano que, mercê das independências políticas, obtidas nas primeiras décadas do século, se tornaram cada vez mais importantes como fontes de matérias-primas e sólidos mercados consumidores. No caso do mais próspero de todos, os Estados Unidos da América, a emigração, originária de um extremo a outro da Europa e da Ásia, foi consolidando o país que, desde os anos de 1870, já se afirmava como o mais dinâmico no contexto internacional, em termos económicos e tecnológicos, primeiro, mas depressa também nos domínios da ciência e da cultura.

No caso português, a emigração, oriunda sobretudo do campesinato paupérrimo de Entre Douro e Minho, teve como destino preferencial o Brasil, a próspera colónia que proclamara a independência em 1821, escolhendo para imperador o herdeiro da coroa portuguesa, D. Pedro que, afinal, brevemente reinou nos dois tumultuosos países, em clima de guerra civil. A importância, demográfica, económica e social, desta emigração foi um dos factos mais relevantes da história portuguesa oitocentista, permitindo, em primeiro lugar, a afirmação identitária da jovem nação cuja matriz portuguesa foi assumida, como particularidade positiva, no contexto da América latina. Por isso, as principais cidades brasileiras foram lugares estimulantes de consumo da cultura portuguesa, da literatura às artes plásticas, do jornalismo à produção monumental. Acrescente-se que as poderosas comunidades portuguesas no Brasil apoiaram mecenaticamente quase todas as actividades culturais e assistenciais no Portugal de então, desde a edição de jornais e revistas, à construção de escolas ou à edificação do Monumento a Camões, ao Chiado em Lisboa.

Litografia

Ass.: “RBordallo Pinheiro”

Publicado n’ O Mosquito, em 11.09.1875

MRBP.GRA.216

Em segundo lugar, o sucesso da emigração brasileira (assente, evidentemente, no insucesso de muitos) gerou, na sociedade portuguesa fino-oitocentista, a figura peculiar do «brasileiro torna viagem», satirizado nos romances de Camilo Castelo Branco e, em geral, no humorismo jornalístico nos dois países, como aconteceu com Rafael Bordalo Pinheiro. No entanto, em muitos casos, os «brasileiros» assumiram linhas essenciais do desenvolvimento local e regional, quer em termos de investimento, quer em termos de representação social e relativo cosmopolitismo urbano. Mas os pobres, na Europa em vias de industrialização e do controlo dos mercados mundiais (incluindo o Extremo Oriente, a Índia e, rapidamente, a nova colonização africana), não eram apenas os camponeses despojados das suas terras e obrigados a trabalhar para o mercado. Eles eram sobretudo os recentes proletários urbanos, trabalhadores fabris incluindo mulheres e crianças, desapossados de tudo, mal pagos, mal alimentados e mal alojados.

Esta inédita situação – que manifestava a brutalidade do capitalismo industrial nascente – foi a origem de novos confrontos sociais e políticos, estimulados pela teorização de Marx e Engels, apelando para a inevitabilidade de regimes comunistas, mas também pelo reformismo anti-capitalista de Proudhon e dos anarquistas de vários matizes, articulados ou não com as diversas famílias do sindicalismo.

Litografia colorida

Ass.: “Raphael Bordallo Pinheiro”

A Paródia – Comédia Portugueza, 25.06.1903, pp. 4-5

MRBP.RES. 1.4

Lentamente, a partir do meio do século, os trabalhadores industriais foram conquistando um lugar social, em termos da jornada de trabalho, direito à greve, assistência na doença, habitação e educação, algumas vezes apoiados, além dos sindicatos, por iniciativas de um patronato caridoso ou de associações cívicas. Mesmo assim, a ambiência revolucionária nunca deixou de ser uma ameaça para os governos e os grupos possidentes, cujo clímax, na história europeia, foi a Comuna de Paris de 1870, significando o governo popular imposto pelo terror e, logo depois, por ele derrubado. Antes do triunfo da revolução bolchevique na Rússia, em 1917, não voltaria a existir uma situação tão extremada, mas essas décadas foram de agitação permanente, marcadas também pelo crescendo dos confrontos políticos entre os Estados europeus mais importantes que haviam de conduzir à Grande Guerra . É neste clima conflitual que se situa a História Portuguesa entre o Ultimatum de 1890, a proclamação da República e a sua permanente crise[1].

Não se pense, no entanto, que a época que estou a sintetizar, nas suas linhas fundamentais, foi mais infeliz que a nossa. Não o creio embora houvesse mais pobreza e maiores desigualdades sociais, mais incerteza e a ameaça permanente da morte, provocada pela miséria e pela falta generalizada de conhecimentos e cuidados médicos. Para lá das paixões e dos confrontos em que tantas personalidades excepcionais se envolveram, precisamos de nos voltar para o campo da cultura para recordar o brilhantismo da Europa da segunda metade do século XIX, aquela em que viveu Rafael Bordalo Pinheiro e cujas contradições ele não só intensamente espelhou, como nos continua a dar a ver na sua vastíssima obra.

A cultura nas cidades: a inovação permanente e o culto do progresso tecnológico

Não é possível, nem talvez necessário, enumerar as extraordinárias conquistas que, nos domínios do saber, devemos ao século XIX. No campo das ciências e das técnicas, uma pessoa, nascida como Bordalo, antes do meio do século e falecido no início do seguinte, viu implantar-se o uso do comboio (em Portugal a primeira linha férrea data de 1856, mas em Inglaterra a rede ferroviária é implantada na década de 1830), que simbolizava a nova civilização, veloz e integradora, generalizando o ferro e a maquinaria, também aplicadas aos pesados navios das viagens transatlânticas.

Litografia

B. Lima; João Pedrozo

In, Universo Pittoresco Jornal de Instrução e Recreio, Tomo 2º 1841-1842

MC.GRA.198.35

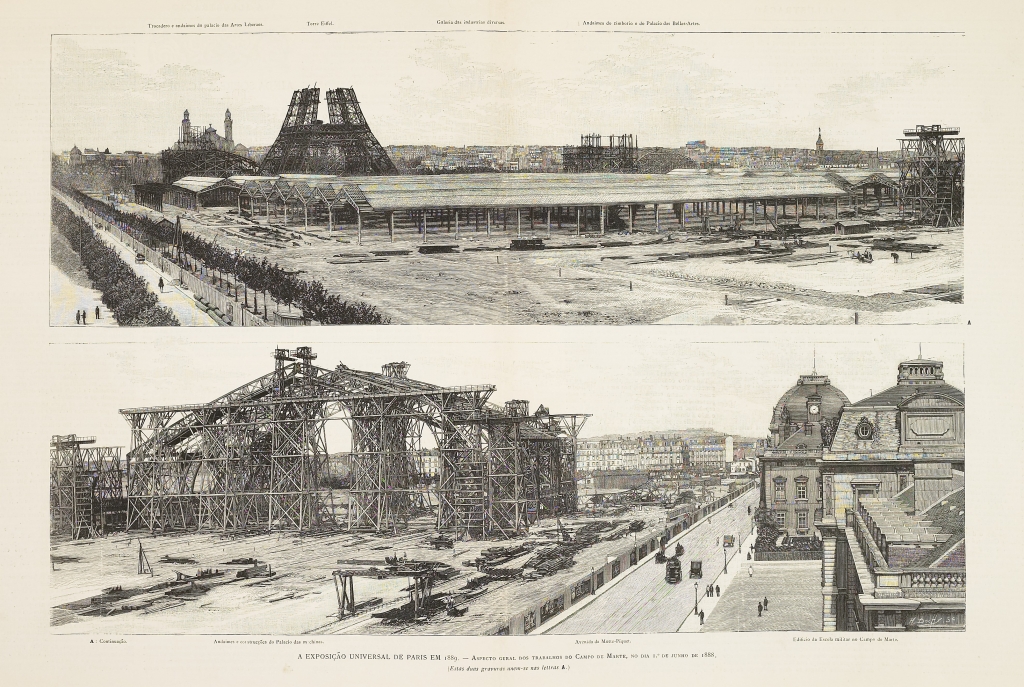

Na arquitectura de então, os comboios, os carris e as gares eram figuras modernas, promovendo o ferro como material eficaz que, associado ao vidro, gerou os chamados “palácios de cristal”, o primeiro dos quais foi inaugurado em Londres, em 1851, para albergar a primeira Exposição Universal da história mundial, visitada por milhares de pessoas. Antes do fim do século, em 1889, foi a vez de Paris espantar o mundo, com a Exposição que celebrava o centenário da Revolução Francesa e teve como símbolo a Torre Eiffel. Considerada uma ignóbil e gigantesca chaminé de fábrica por muitos contemporâneos (entre eles, importantes escritores e artistas) ela tornar-se-ia um dos monumentos mais populares da modernidade, afirmando uma estética radicalmente nova que propunha a beleza dos materiais em si mesma, liberta das vestes académicas da decoração neoclássica ainda em moda.

Gravura

A Illustração, vol. V, 1886, p. 216

MRBP.RES. 26.5

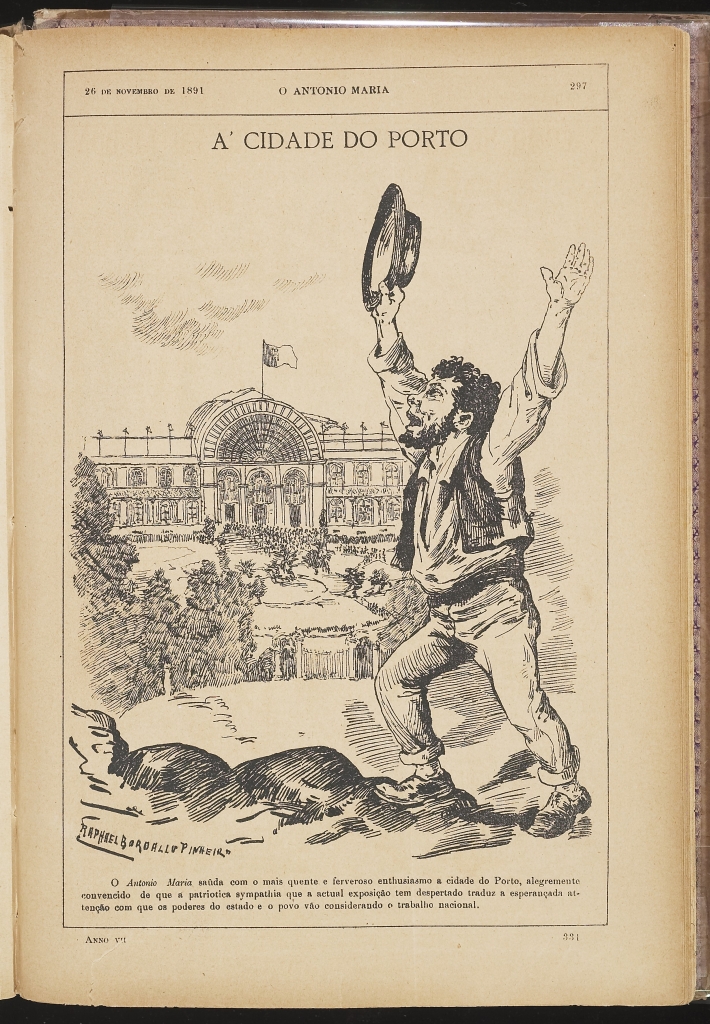

Litografia

Ass.: “Raphael Bordallo Pinheiro”

O António Maria, 26.11.1891, p. 297

MRBP.RES. 2.7

Essa arquitectura, feita de transparências e de uma leveza tecnológica, afirmou-se em pontes, fábricas, nos primeiros armazéns citadinos (os antepassados dos nossos centros comerciais) e nas galerias cobertas de muitas das principais capitais da Europa e das Américas. Opondo-se à arquitectura neo-clássica – que continuava a ser utilizada para equipamentos especialmente representativos – ela recuperou valores de verticalidade e de iluminação da estética gótica e influenciará, determinantemente, a Arte Nova de 1900 onde o Modernismo se anuncia.

Antes do fim do século, a electricidade começou a substituir o vapor como força motriz essencial, iluminando as cidades e os interiores das casas. Assim se inaugurava uma revolução que tem em si mesma o nosso tempo, aparentemente solto do ciclo constrangedor dos dias e das noites. Os motores eléctricos foram o instrumento da mutação profunda dos transportes públicos urbanos, através dos carros eléctricos e elevadores mecânicos que Bordalo, como todos os seus contemporâneos, rapidamente se habituou a usar. No final da sua vida, nos primeiros anos do século XX, ele ainda viu o automóvel e pôde compreender que os aviões iam sair da ficção de Júlio Verne (de quem foi grande admirador) para a realidade. Também usou o telefone e os elevadores domésticos, os recursos cada vez mais eficazes dos correios, as primeiras vacinas que começaram a afirmar a importância futura da química e da biologia, e inauguraram um ciclo novo da existência humana.

Fotografia. Prova p/b

Joshua Benoliel

1913

Arquivo Fot. Municipal de Lisboa. Cota: JBN003532

Interrompendo este inventário não sistemático, interessa relevar que o fervor tecnológico e científico da segunda metade do século XIX gerou novas atitudes do homem perante si próprio. Alguns foram paradoxalmente marcados pelo pessimismo filosófico e artístico, confrontando as possibilidades abertas pelo progresso com a miséria social que parecia sempre maior, ou, como Chateaubriand que citei em epígrafe, com a crise dos modelos culturais herdados. Bordalo pertenceu a outra família ontológica: foi um optimista nato e empreendedor, apaixonado pelas possibilidades que a técnica introduzia na vida. Experimentou-as em dois domínios: na imprensa escrita, tendo por trás, quer a arte do desenho e da escrita, quer o trabalho tipográfico em que era exímio; na produção de faiança artística, a partir da sua pequena e inovadora fábrica das Caldas da Rainha (em sociedade com um irmão) onde procurou adaptar os processos de fabrico da louça popular de bairro a uma estética mais depurada e industrializada, integrando os valores essenciais da artesania.

Fotografia. Prova p/b

s/d

MRBP.FOT.690

Exemplo raríssimo em Portugal de modesto patrão, com gosto de correr riscos, os seus objectivos nunca foram o enriquecimento mas a realização pessoal, bem como dos amigos e empregados que lhe eram mais próximos. Nunca se assustou com os desaires, económicos e técnicos que foram bastantes, nem desistiu da experiência em favor da permanência cautelosa. Era indiscutivelmente um artista, que inventava aquilo que criava, mas sabia que as artes têm corpos exigentes, alimentados pelos saberes tradicionais dos artesãos, e, cada vez mais, pela eficácia das máquinas.

Fotografia. Prova p/b

1888

MRBP.FOT.716

Homem do seu tempo, progressista e profundamente humanista, ele sabia que arte e técnica não constituíam um binómio oponível mas as duas exactas fases da criação contemporânea. Estou certa que se Bordalo não amasse tanto o progresso tecnológico, não seria o genial editor que foi dos vários jornais, revistas e álbuns de que foi também autor ou co-autor. Nem inventaria a “louça das Caldas”, num misto gracioso de tradição e inovação, bem no espírito das «Artes e Ofícios» que, por toda a Europa, iam gerando o design contemporânea.

Mas falta referir o essencial: o clima das artes onde a liberdade se instalara como rainha inquestionável…

As batalhas anti-académicas: as artes e os seus autores

A propósito dos caminhos inovadores da arquitectura da segunda metade do século XIX e da imagem simbólica que a Torre Eiffel dela constituiu, já referi quanto a opinião crítica, mesmo a mais qualificada, foi hostil à revolução das artes. Essa hostilidade, do já então designado «gosto burguês», era resposta a uma das características mais interessantes das culturas urbanas, consubstanciada na valorização da inventividade e da mudança. Aliás, foi esta espécie de guerra que gerou, até aos nossos dias, a figura do artista rebelde, incompreendido e, nos casos felizes, genial.

Houve, no entanto, razões históricas bastante objectivas na origem do confronto. Elas têm que ver com as profundas alterações no processo de produção das artes e na generalização dos seus consumos. Simplificando bastante, poder-se-á dizer que, no Antigo Regime (na época das monarquias absolutistas e do predomínio dos valores religiosos), os artistas trabalhavam para o “Palácio” e para a “Igreja”, ou seja para instituições e grupos elitistas. Tal facto não significa, evidentemente, que as grandes obras de arte não tivessem ecos sociais mais alargados, mas apenas que tão restritos encomendadores impunham condicionantes importantes, nomeadamente em termos iconográficos e estéticos.

Ao longo do século XIX, sobretudo na sua segunda metade, os artistas foram gerando um mercado mais amplo e mais livre, em que, de acordo com os adquiridos da economia capitalista, a arte era uma mercadoria como as outras. Para se impor no mercado concorrencial, o artista tinha de gerir as suas condições de produção, conquistar públicos e sobrepor-se a milhares de outras obras.

No domínio das artes plásticas, a pintura (tal como a literatura e a música) foi o meio mais favorável para manifestar e aprofundar estas transformações, uma vez que, ao contrário da arquitectura e mesma da escultura, geria tecnicidades elementares. Estas, aliás, não pararam de se libertar de constrangimentos antigos. Refira-se, como exemplo disso, não só o relativo embaratecimento da produção de papel e das telas, grafites e pincéis, como a divulgação dos tubos de tinta, proporcionando uma paleta diversificada e pronta a usar. A rede de comboios foi uma razão não despicienda para os pintores saírem das academias, permitindo aceder facilmente “ao campo”, percorrido com as operativas bicicletas que transportavam também uma espécie de atelier ambulante, montável “sobre o motivo”, ou seja ao ar livre e em plena natureza.

A fotografia, inventada na década de 1830 e, quase imediatamente, objecto de grande divulgação, ajudará também a movimentar a pintura para fora dos quadros académicos, estimulando a inventividade que, pensava-se, seria um território liberto da concorrência mimética que os fotógrafos passam a reivindicar.

Finalmente, a crescente procura da carreira de artista, bem como a generalização do seu entendimento dentro dos quadros românticos – proclamando a liberdade individual e o direito da auto-expressão – completam os dispositivos de uma atitude de contestação dos modelos de ensino das academias de Belas-Artes. Estas continuavam a cristalizar os ideias do belo, e os diversos procedimentos artísticos, numa estética neo-clássica, cada vez menos articulada com as dinâmicas vivenciais dos jovens estudantes.

Por isso, mesmo antes do gesto revolucionário de Gustave Courbet, em 1855, apresentando ao público, em exposição individual, montada em pavilhão próximo da entrada da Exposição Universal, os quadros que ali haviam sido recusados, sob o título “Du Réalisme”[2], o século foi percorrido por um frémito anti-académico, alimentado pela nascente crítica especializada de amadores, coleccionadores e dos próprios artistas.

A consequência de todo este fervilhar foi uma intensidade nova da vida artística, com confrontos críticos e estéticos fundamentais. Antes do fim do século, há, em toda a Europa, uma espécie de consciência difusa de que a melhor arte é elaborada fora das academias e dos circuitos mais institucionalizados de divulgação. Mas, mais importante ainda, há, progressivamente, uma fragmentação da estéticas, das técnicas e das iconografias, contribuindo para fazer considerar que a “verdade em arte” perdera os modelos inquestionáveis.

Do ponto de vista das iconografias, elas questionam, também definitivamente, as regras académicas. Foi, em primeiro lugar, a reivindicação da paisagem como género artístico autónomo e não como fundo estático e inventado (através da cópia de gravuras) da pintura de História. Foi também a crise desta que sobreviverá sobretudo na decoração de edifícios públicos, confundindo-se, muitas vezes, com as artes decorativas.

Integrados em novas dinâmicas sociais, estimulados pelo clima de invenção permanente, descrentes das escolas e das heranças, os artistas instalam o seu trabalho no coração incerto da realidade. Através do retrato, da paisagem feita sobre o motivo, do registo das novas dimensões do quotidiano urbano, a pintura renova-se, espelhando lugares concretos e gentes que, na estética impressionista, se confundirão com o seu próprio movimento. O outro lado desta arte urbana exprimiu-se, no mesmo tempo, nas iconografias simbolistas, recusando à vida a expressão extrema que só no sonho existia.

Não sendo objectivo deste texto o estudo dos movimentos artísticos fino-oitocentistas, o que interessa relevar é este compromisso com o presente que não unifica os campos expressivos mas neles, definitivamente, instala a pulsão da pequena História, em dimensão nacional e mesmo quotidiana. Por isso, a caricatura e o desenho humorístico adquirirão nova importância.

A importância do riso: a caricatura e o desenho humorístico como arma social

Litografia colorida

Ass.: “Raphael Bordallo Pinheiro”

Publicado n’ A Paródia, em 26.06.1901

MRBP.GRA.2026

A sociedade burguesa, como inicialmente a definimos, presta-se extraordinariamente ao riso[3]. Os seus valores, na segunda metade do século XIX, circulavam, incertamente, entre o desejo de nobilitação e o trabalho mesquinho exigido pela lógica capitalista. Os governos pretendiam agora servir o «bem comum» mas constantemente soçobravam a defender os interesses dos mais poderosos. A riqueza circulava, como nunca antes acontecera, mas o número imenso de pobres urbanos, mais livres e mais reivindicativos, não beneficiavam dela.

Estas contradições exprimiam diferenças e conflitos que, poder-se-á dizer, sempre existiram antes. A diferença é que, apesar de grandes constrangimentos, havia, na maioria dos países europeus e americanos de então, uma liberdade inédita, uma opinião pública interessada e uma circulação crescente de informação.

Uma das maiores revoluções que, nesse tempo, estava em curso diz respeito à generalização da escola, através da qual o número de analfabetos nunca mais parou de diminuir. O implemento da escolarização não significava o enriquecimento, como a circulação da informação não significava uma mudança significativa nem da corrupção nem das injustiças. Mas permitia a consolidação de uma classe média, predominantemente urbana, mais esclarecida, mais exigente e, para o caso que nos interessa, consumidora de um número extraordinário de jornais e revistas.

Vivendo hoje mergulhados em informação e notícias, precisamos de fazer um esforço para compreendermos o início deste ciclo. Os livros, revistas e jornais eram ainda bens raros mas circulavam com uma intensidade que nos surpreende. Tinham públicos fiéis, que se foram alargando, para os quais eram instrumentos preciosos de aprendizagem e deleite.

Litografia

Ass: “Raphael Bordallo Piinheiro & Compª”

Publicado n’ A Lanterna Mágica, 14 de Julho de 1876

MRBP.RES.18

Algumas das novidades técnicas que já foram referidas desempenharam um papel muito importante no alargamento e consolidação das redes escritas de informação, as únicas que podiam então enriquecer a fala directa. É o caso do comboio, permitindo o transporte regular e bastante rápido das tiragens numerosas. Também a tipografia conhece as vantagens da progressiva maquinufactura, utilizando uma grande diversidade de papéis. Quando se comparam os jornais da primeira e da segunda metade do século, percebe-se que, entretanto, nascera o design gráfico (embora não se designasse assim…) e que a mancha compacta de textos passou a ser articulada com as manchas ligeiras e apelativas das ilustrações, gravuras e desenhos impressos, antes que, a caminho do fim do século, a fotografia começasse a sobrepor-se. Foi a época do esplendor da litografia, nascida em Inglaterra no final do século XVIII e divulgada, com extraordinária inventividade, na França do reinado de Luís Filipe, a partir de 1830, sobretudo através da obra de Daumier[4]. Estava a afirmar-se, nas grandes cidades cada vez mais voltadas para o exterior, a cultura da imagem de que nós somos directos herdeiros.

Na hierarquia das artes plásticas, hoje como no passado oitocentista, o desenho só possui estatuto autónomo entre um escol de especialistas. Para o público em geral, e mesmo para museus, o desenho é uma espécie de parente pobre da pintura, da arquitectura ou da escultura. E quando ele está ao serviço de uma finalidade narrativa, menor é ainda o seu reconhecimento. É o que acontece com o desenho humorístico e com a caricatura, apesar de, em geral, se reconhecer o seu grande impacto sociológico e político.

Na verdade, no mundo trepidante e riquíssimo das artes do século XIX, o “género humorístico”, como às vezes é designado, possui a maior importância. Recorde-se, para citar apenas casos maiores, que o espanhol Francisco Goya (1746-1828), na primeira década de oitocentos, revolucionou a gravura académica; nas séries Caprichos e Desastres de Guerra (neste caso referindo-se às invasões napoleónicas), pela liberdade expressiva do seu traço e o impacto da crítica social e moral dos seus motivos, inaugurou uma espécie artística nova em que o riso se torna esgar e a tragédia se desenrola sob os traços grosseiros da comédia. Sendo certo que o impacto da obra gravada de Goya se deve ao facto de ele ter sido também um excepcional pintor, interessa relevar que o gosto, técnico, estético e estilístico pelo desenho e pela gravura foi um dos aspectos mais aliciantes da sua modernidade.

Desde a década de 1830, a figura que mais se destacou, neste domínio, foi o francês Honoré Daumier (1808-1879). O facto de a sua obra não se ter alargado, senão episodicamente, à pintura e à escultura, tem impedido, por parte das histórias da arte mais convencionais, o seu pleno reconhecimento como um dos artistas axiais do século. O escritor Balzac, seu contemporâneo, afirmava que, com ele, “a caricatura encontrara o seu Miguel Ângelo”[5].

Trabalhando sobretudo como ilustrador e caricaturista, para os principais jornais humorísticos franceses (com circulação em toda a Europa), Daumier foi um dos artistas mais inventivos da modernidade oitocentista, em primeiro lugar pelo carácter expressivo do seu traço que, parecendo descrever o mundo e as coisas, na verdade os recria, em formas sintéticas e despojadas. Por isso, ele está próximo da estética realista de Courbet mas, ao mesmo tempo, anuncia muitos dos valores manchistas dos impressionistas, nomeadamente de Edgar Degas.

A importância de Daumier não reside apenas no carácter inovador da estilística, mas no modo como a inventividade plástica comporta e reforça a inventividade dos seus motivos. Profundamente céptico em relação à sociedade do seu tempo, ele assume, como principal objectivo do seu trabalho artístico, a crítica e permanente denúncia. Persegue reis e presidentes da República, ministros, deputados, juízes e capitalistas e contrapõe ao seu poder gordo, a miséria proletária, tingida por dramáticas cores nocturnas. Por isso, Van Gogh o admirou e o imitou.

Ao contrário do que foi característico das artes do seu tempo, Daumier não teve qualquer preocupação em fazer “uma obra”, pronta a entrar no museu. Dispersou-se e esgotou-se a desenhar a história do seu tempo, assumindo, com rara dimensão ética, um projecto artístico em que o desenho e a pintura representam, a par da palavra, os sonhos e os fracassos da recente civilização burguesa.

É este homem generoso e artista talentosíssimo que devemos evocar para compreender a obra do português Rafael Bordalo Pinheiro.

Portugal da Regeneração: a paz política, as vias de comunicação e os valores do parlamentarismo

Em termos políticos, a Regeneração designa uma histórica aliança entre os dois principais partidos políticos, os “Históricos” e os “Progressistas”. Em 1851, os seus representantes, aconselhados por Alexandre Herculano, decidiram delinear uma plataforma de entendimento governamental, com o objectivo de pôr fim a uma época de confrontos. Recorde-se que estes, nascidos com a revolução Liberal de 1820, deram origem a uma guerra civil mortífera que se prolongou, já em época de paz, em diversos golpes de Estado e movimentações sociais e militares cuja expressão maior foi a “Maria da Fonte” e a Patuleia dos anos de 1840.

Ao longo desses conflitos, coincidindo com a independência do Brasil que fora o principal sustentáculo da economia portuguesa, Portugal empobreceu e radicalizou-se em termos sociais, dividido entre um campesinato muito conservador e moldado pela Igreja, que não compreendera os ideais do liberalismo, e um pequeno escol de estrangeirados, desejando para o país os modelos europeus mais avançados. Entre uns e outros, os militares – que fizeram a Guerra Civil caricaturada por Daumier[6], como um confronto birrento entre dois irmãos, apoiados um por França, outro pela Áustria – haviam adquirido um enorme peso político que era necessário travar, como condição de paz duradoura. Este adquirido foi, inquestionavelmente, a principal consequência positiva da Regeneração que pôde encerrar uma continuada ambiência de guerilha de que as aventuras do “Remexido”, no Alentejo e no Algarve, foram a derradeira manifestação.

Litografia

Ass: “Raphael Bordallo Pinheiro”

O António Maria, 23-06-1881

MRBP.RES.2.3

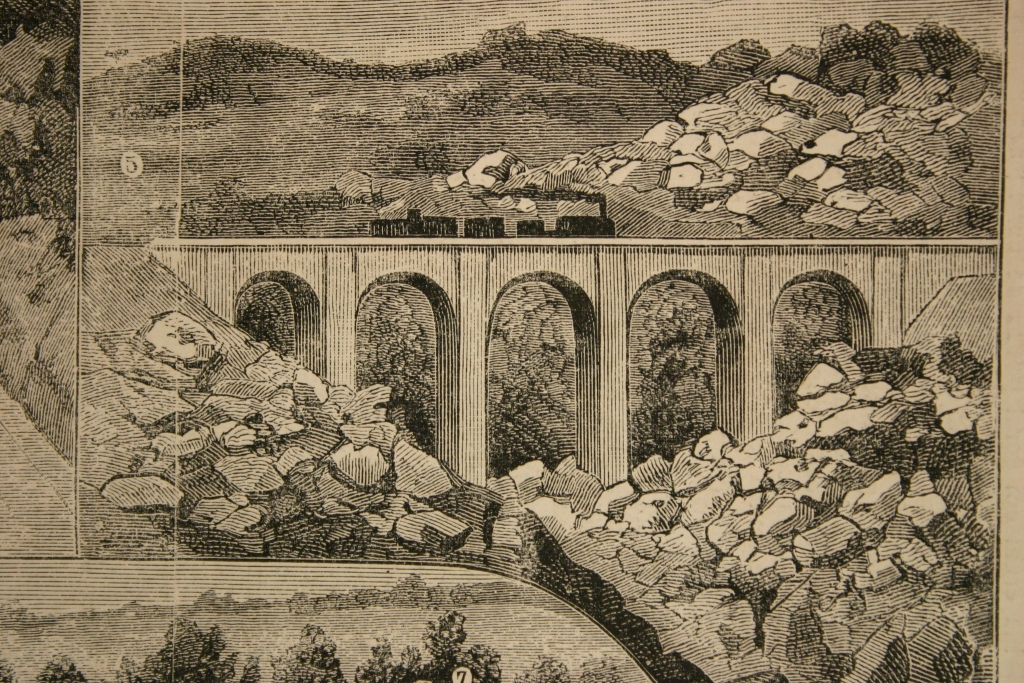

O segundo adquirido do movimento foi a política de obras públicas, impulsionada, inicialmente, por Fontes Pereira de Melo, o mais importante político do liberalismo monárquico português. O seu nome próprio, António Maria, foi glosado por Rafael num dos seus principais jornais, satirizando as pretensões desenvolvimentistas do regime e muitos dos seus inegáveis fracassos. No entanto, o caricaturista sabia, como todos os portugueses de então, o que o país devia a esse homem orgulhoso e pragmático que, até à sua morte, em 1887, nunca deixou de lutar pelo incremento das actividades económicas, dentro dos parâmetros da modernidade europeia.

O “Fontismo” foi, assim, como que o segundo nome da Regeneração, concretizado na abertura de modernas estradas macadamizadas, que ligaram as várias regiões do país, nas belas pontes do Porto sobre o Douro, delineadas pelo engenheiro Gustav Eiffel e seus sócios, sobretudo, na rede do caminho de ferro que introduziu, em bucólicas paisagens, o símbolo maior da industrialização oitocentista.

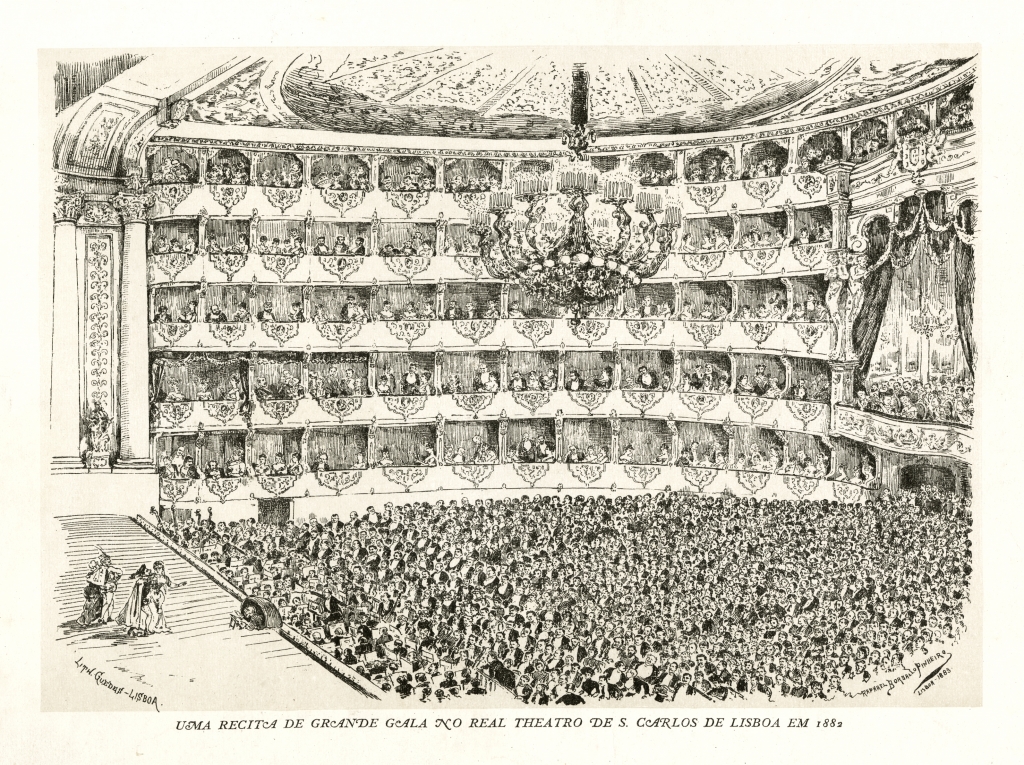

Gravura

Caetano Alberto

O Occidente, 01.11.1882, p. 245

MRBP.RES. 8.5

Estas infra-estruturas desenvolvimentistas foram acompanhadas de um crescimento contínuo da população, sobretudo nas principais cidades. Lentamente, elas adquirem os valores da nova civilização, quer na edificação de edifícios de serviços públicos, quer no delineamento de avenidas operativas, articulando a estação de caminho de ferro com os centros históricos e com os modernos passeios públicos onde se aperfeiçoam os valores da convivencialidade burguesa.

O terceiro aspecto, que entendo relevar na Regeneração, respeita à intensidade da vida política cujo palco representativo foi o Parlamento, dividido entre Câmara dos Pares e Câmara dos Deputados. Apesar do carácter bastante elitista da representação legislativa, dependente de nomeação régia, no caso dos Pares, e de eleição fortemente censitária e estritamente masculina, no caso dos Deputados, esta época foi um dos períodos de ouro do parlamentarismo português. Para representar esta afirmação num exemplo único, coloco-a sob a égide de Almeida Garrett cuja produção legislativa, no domínio cultural, foi da maior relevância na infância do regime, entre o Setembrismo 1836 e a Regeneração de 1851.

Litografia colorida

Ass: “Raphael Bordallo Pinheiro”

A Paródia – Comédia Portugueza, 04-02-1903

MRBP.RES.1.4

Sendo evidentemente verdade que poucos deputados tiveram a craveira de Garrett e de outros intelectuais portugueses, a leitura do Diário das Cortes manifesta uma cultura política consolidada e exigente e um gosto de confronto democrático, permitindo considerar que a liberdade de expressão foi um importante adquirido do regime.

As qualidades da vida política portuguesa da segunda metade de oitocentos, bem como as iniciativas desenvolvimentistas de sucessivos governos, apoiados por reis constitucionais empenhados como foram D. Pedro V, D. Luís e mesmo D. Carlos – a quem foi dado viver o ocaso do regime – permitiram uma modernização considerável do país, dentro dos parâmetros das economias capitalistas europeias.

Mesmo assim, Portugal não conseguiu pôr-se a par das dinâmicas dos países mais ricos, e manteve, fora das principais cidades, zonas consideráveis de economia pré-capitalista, expressas em formas tradicionais de agricultura de subsistência. Mas nunca deixou de existir ambição por parte dos melhores governantes de então que triunfaram em alguns domínios, nomeadamente o das políticas coloniais, fundamentais para equilibrar os fracos recursos internos. Destaca-se, a propósito, o excepcional relacionamento com o Brasil que atraiu milhares de emigrantes portugueses e delineou, como já recordei no início deste texto, a sua identidade nacional sobre as heranças linguísticas, históricas e culturais portuguesas. Não pode esquecer-se também o sucesso da demarcação das fronteiras de Angola e Moçambique, num clima internacional de grandes confrontos imperialistas, bem como o início da ocupação sistemática desses imensos e riquíssimos territórios.

Litografia colorida

Ass.: “Raphael Bordallo Pinheiro”

Publicado n’ A Paródia, em 30.07.1902

MRBP.GRA.1053

As elites intelectuais e artísticas portuguesas do último quartel do século XIX manifestam, no fulgor das suas melhores obras, os adquiridos positivos da Regeneração que apoiou o ensino e a investigação técnica e científica, lutou contra o analfabetismo e criou condições para a intensificação dos contactos internacionais. Eça de Queirós reconheceu-o, quando evocava a juventude universitária coimbrã da década de 1860 que recebia, pelo comboio, os livros que lhe moldaram o desejo de modernidade.

Essa juventude rebelde, uma das mais brilhantes da história portuguesa, nos domínios da literatura, da história, do jornalismo, da arte e da etnologia, tornou-se, na década de 1870, correspondendo à sua entrada na vida profissional, crítica feroz das debilidades do regime, responsabilizando-o pela acumulação de atrasos desenvolvimentistas em todos os domínios.

Litografia colorida

Ass:”RBordallo Pinheiro”

A Paródia, 25-06-1902

MRBP.RES.1.3

Tratava-se de uma crítica justa mas a riqueza e inventividade da sua formulação manifestam a qualidade cívica, ética e artística da Geração de 70, testemunhando, paradoxalmente, algumas virtudes do sistema que a formou e lhe permitiu plena realização. Por outro lado, personalidades como Eça de Queirós, Oliveira Martins, Antero de Quental ou Columbano Bordalo Pinheiro serão responsáveis por uma espécie de vício atávico de negatividade histórica do país em relação a si mesmo, como Eduardo Lourenço, um século mais tarde, brilhantemente analisou no seu clássico O Labirinto da Saudade. Psicanálise mítica do povo português.

Eça de Queiroz, Carlos Mayer, Guerra Junqueiro, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Carlos Lobo d’Ávila, Conde de Sabogosa, Conde de Arnoso, Marquês do Soveral e Conde de Ficalho.

Fotografia. Prova p/b

Cerca 1887-1893

MRBP.FOT.774

Estrangeirados, que tinham Paris como a sua capital cultural, muitos intelectuais portugueses fino-oitocentistas representaram Portugal como um enigma: atrasado, corrompido, preguiçoso e incapaz mas, simultaneamente, intenso e verdadeiro nas suas culturas camponesas cujo riquíssimo património, material e imaterial, começava então a ser inventariado. Esta atitude paradoxal foi brilhantemente assumida por Eça de Queirós, no seu derradeiro romance, A cidade e as Serras, em que a civilização urbana e parisiense capitula, com emotiva memória, perante os valores de um mundo paradisíaco pelo seu atraso ante-industrial.

Rafael Bordalo Pinheiro, um artista do Grupo do Leão

As artes plásticas portuguesas deste período não têm a importância da literatura mas, mesmo assim, configuram a elaboração de uma imagem mítica de Portugal que, hoje ainda, tem de ser considerada na história da nossa cultura.

Simplificando bastante, poder-se-ia dizer que o modo paradoxal com que Eça de Queirós encarou a Pátria, entre o sarcasmo e o sentimentalismo, foi resolvido pelos pintores naturalistas em estrita homenagem ao sentimentalismo.

Predominantemente paisagistas, pintores como António Silva Porto e João Marques de Oliveira – formados em Paris e Itália, no início de 1870, através de bolsas de Estado – ou os seus numerosos discípulos, representaram a pátria no cerne da sua essencialidade: a beleza e variedade das paisagens; a intensidade da vida agrícola ou das actividades piscatórias da beira-mar, submetidas a tecnicidades tradicionais onde as máquinas não têm lugar; o casticismo de um povo anti-urbano cujos valores eram gizados pela tradição e as heranças.

Trabalhando para um mercado citadino e burguês, cuja capacidade e gosto de investimento artístico nunca deixaram de ser relativos, os pintores naturalistas portugueses não se distinguiram pelo confronto plástico ou estético, e acompanharam as novidades parisienses com grande distanciação. Aderiram com entusiasmo à francesa École de Barbizon, cristalizando, em receituário com poucas variantes, o seu culto da pintura sobre o motivo, empenhada em captar as variações da luz e das cores, nos vários momentos do dia e na sucessão das estações. Mas foram desatentos em relação às consequências plásticas desse pintar a variabilidade do visto, como fizeram os impressionistas, ou da crítica à sua restrita materialidade, como fizeram os simbolistas.

Apesar da sua falta de fulgurância – se pensarmos em termos do vanguardismo estético com que, no início deste texto, caracterizei a própria ideia de modernidade – a pintura naturalista é um território dinâmico que comporta a cenografia popular de José Malhoa, tal como a obra efémera e propositiva de Henrique Pousão. Se quisermos usar as comparações literárias, pode aproximar-se o primeiro do sentimentalismo narrativo de Júlio Dinis, e o segundo da modernidade proclamada de Cesário Verde.

Óleo s/ tela

Columbano Bordalo Pinheiro

1885

Museu do Chiado

Em Lisboa, os naturalistas foram, para a nascente crítica, sobretudo os pintores do Grupo do Leão, imobilizados, em retrato colectivo de 1885, por Columbano Bordalo Pinheiro, para a cervejaria com o mesmo nome, na actual Rua Primeiro de Dezembro. Obra notabilíssima, ela manifesta a particularidade do talento de Columbano que desprezava a estética paisagista “ar livrista” mas quis registar a importância dos pintores da sua geração que reúne à volta de Silva Porto, destacando os seus discípulos mais directos (João Vaz e António Ramalho que o ladeiam) e a figura sonhadora de José Malhoa. A si mesmo, representa-se num movimento de quem vai sair de cena, de cartola e bengalim debaixo do braço, num jogo irónico com o corpo mais pesado do seu irmão Rafael, bem sentado à mesa, pousando com simpatia para o futuro público.

Nos últimos vinte anos do século, Rafael nunca deixou de noticiar fraternalmente as Exposições de Quadros Modernos do Grupo do Leão que, na década de 1890, foram substituídas pelas do recém-criado Grémio Artístico e, desde 1900, pelas da Sociedade nacional de Belas-Artes. Contribuiu assim, como outros jornais e revistas, para a consagração desta geração de artistas que criou e alimentou um permanente mercado, com a sua pintura oriunda das novidades técnicas e iconográficas do meio do século internacional. À medida que os anos foram passando, a sua sempre relativa modernidade atenuou-se mais ainda, mas Rafael não manifesta qualquer atitude crítica em relação a esse conservadorismo que, aliás, se casava bem com o seu entendimento da vida, da cultura e das possibilidades internacionais de afirmação de Portugal.

Mas, em relação aos artistas de quem foi amigo e que promoveu – mesmo em relação ao seu irmão Columbano, inquestionavelmente, um dos mais importante pintores portugueses do século, com possibilidades, ainda actuais, de reconhecimento internacional – Rafael ocupa um lugar único que interessa voltar a elucidar.

Afirmei atrás – colocando a personalidade do caricaturista, em indispensável contexto europeu – que uma das suas marcas peculiares foi o optimismo céptico com que viveu apaixonadamente o seu tempo. Sem saudades de História passada, ele entendia que o progresso era a condição do desenvolvimento dos povos. Mas considerava que as profundas transformações, que ele implicava, não deviam apagar nem tradições antropológicas, nem particularidades nacionais, menos ainda os ritmos orgânicos da existência onde o trabalho não tinha de ter supremacia. Sendo um boémio, Bordalo não podia conceber o seu quotidiano sem o lazer, as noitadas, os tempos perdidos em cavaqueiras amenas, nos pequenos restaurantes e, sobretudo, nos teatros.

Litografia

Ass: “Raphael Bordallo Pinheiro Lisboa 1883”

MRBP.GRA.32

Amava, acima de tudo, a liberdade de ser e, ao mesmo tempo, a liberdade suprema de analisar e criticar os governos e a sociedade de que fazia parte. Aliás, nunca deixou de se auto-caricaturar e de se sentir co-responsável pelas vitórias e derrotas cívicas.

Mas o lugar único e maior que Rafael ocupa, na cultura portuguesa fino-oitocentista, ancorou-se no modo positivo como cerziu o seu gosto de intervenção cívica com a sua vocação artística. Desenhador compulsivo, que viu o mundo através dos traços da sua permanente representação, ele nunca deixou de cultivar, com a mesma premência, a fala e a escrita. Artista performativo, que teria gostado de ser actor, ele só podia escolher uma arte que fosse imediatamente actuante, alimentada pelos eventos e gerando outros à sua volta. Homem de tertúlias e do bulício urbano, ele precisava de fazer arte rodeado de gente, envolvendo o corpo todo e baralhando a inspiração com a execução.

Só podia, portanto, ser jornalista e caricaturista. Estas tarefas possuíam então uma importância que hoje desapareceu. Rafael não ilustrava jornais alheios, nem caricaturava por encomenda. Assumindo, sem tibiezas, o seu génio e as suas opções, orgulhoso e aventureiro, ele quase só trabalhou em jornais e revistas integralmente seus, na concepção, na denominação, nos próprios colaboradores que, por mais importantes que fossem – Ramalho Ortigão ou Fialho de Almeida, por exemplo – sempre o reconheceram como chefe, exigente, amigo, inventivo.

Próximo do génio satírico de Daumier, Rafael não teve a sua extrema modernidade plástica, mas, em termos do compromisso cívico com que ambos assumiram o jornalismo, em nada lhe fica atrás. E fica muito adiante se recordarmos a ferocidade com que defendeu o seu território, sempre ameaçado quer por razões económicas, quer, frequentemente, por razões políticas, sobretudo censórias.

O tal lugar único que reivindico para Bordalo advém essencialmente do modo moderno, às vezes quase revolucionário, com que entendeu a arte. Não lhe interessava o seu estatuto aurático, considerando-a como instrumento que era, bem romanticamente, expressão de si, mas, ao mesmo tempo, da sociedade e das suas causas. Socialista sem filiação, esperançoso na República, descrente de hierarquias sociais, o seu compromisso de vida, trabalho e arte foi sempre com o povo. O que lhe era próximo, como os operários das tipografias ou os artesãos da fábrica das Caldas da Rainha. O que lhe era longínquo e a quem ele inventou o nome, a figura e as histórias de Zé Povinho, fazendo-o coincidir com a ideia de pátria.

Litografia

Ass: “Raphael Bordallo Pinheiro”

Pontos nos ii, 18-03-1886

MRBP.RES.3.2

Homem das Arts anda Crafs, ele quis unir a arte e a indústria, fundidas pelo talento artístico do desenho, da escrita e do design, mas também pelas artesanias antiquíssimas e por uma cultura popular, mais antropológica do que histórica. Ao contrário de tantos intelectuais, políticos, escritores da sua geração, nunca foi um “Vencido da Vida”, nem nunca considerou que o atraso de Portugal, bem como a incapacidade política de o travar, fosse razão para cruzar os braços, queixar-se ou desistir.

O que ele sempre quis foi que o Zé Povinho deixasse de dobrar-se perante os poderosos, acordando da sua modorra desleixada e resignada. Pondo-o ao espelho de si mesmo, humilhando a sua desistência, em centenas de representações, o que Rafael fez foi desenhar o Portugal da Regeneração, com tanta argúcia e inventividade que, hoje, podemos continuar a ver-nos nessas páginas excessivas que inventaram também a primeira banda desenhada da nossa cultura moderna.

Fotografia. Prova p/b. s/d

MRBP.FOT.476